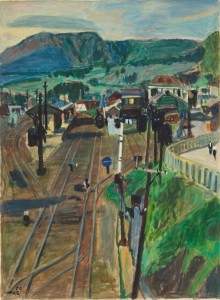

岡谷市出身の水彩画家 早出守雄(1918~1971)は、生まれ育った故郷の風景をこよなく愛し、力強く心にしみる風景画を描きつつ、多くの後進の指導にもあたりました。

本展では、当館収蔵作品に加え、ご遺族や他美術館などからも作品や資料などをお借りし、早出の画業を振り返ります。また、早出が岡谷市などの高等学校で教鞭をとっていた頃の教え子のうち、絵画制作の道に進んだ方々の作品も展示し、早出が後進に与えた影響にも着目します。

《信濃路の駅》1956年

■関連イベント

ギャラリートーク

「父 貞一郎と早出守雄」 8月19日(日)13:30~

講師:髙橋靖夫さん(国画会会員・女子美術大学名誉教授)

早出守雄が尊敬した画家、髙橋貞一郎と早出の交流に関するエピソードや、早出作品などについてのことを、髙橋の五男、靖夫さんに語っていただきます。

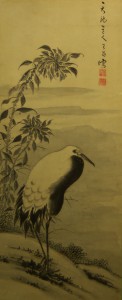

岡谷市西堀出身の篆刻家、八幡郊処(一八六六~一九三二)

岡谷市西堀出身の篆刻家、八幡郊処(一八六六~一九三二)

昨年9月から12月まで7回シリーズで開催したワークショップ「体験的絵画教室」の作品展です。

昨年9月から12月まで7回シリーズで開催したワークショップ「体験的絵画教室」の作品展です。